基于红外光诱导力显微镜的法医痕量证据分析

Get the pdf download to your inbox:

背景

痕量证据分析是法医科学的重要分支,致力于研究犯罪现场中肉眼不可见的微量物质转移现象。这类证据可能建立受害者与嫌疑人、受害者与现场或嫌疑人与现场之间的关联。常见痕量证据包括纤维、毛发及其他微量物证(如化妆品残留)。

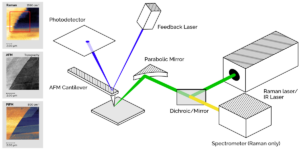

鉴于这些痕量要素的尺寸相对较大,拉曼与红外(IR)显微镜等光学显微技术本应能定位单根纤维等微量物证。但由于这些技术的探测体积限制,所获振动光谱主要来自纤维本体信号,而可能包含关键法医信息的超薄涂层信号几乎被湮没。本应用说明将利用IR PiFM技术的表面灵敏度(约20纳米探测深度)对单根纤维样本的防护涂层进行分析。

分析

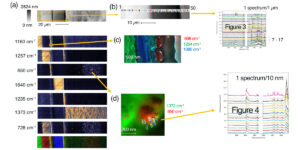

图1展示了在单根棉针织纤维(A2)上采集的六组PiF-IR光谱,该纤维通过薄层粘合剂固定于玻璃基底。下图插页显示仪器观测的光学图像,红色方框标注PiFM测量的总体区域;上图插页显示AFM形貌图及六个PiF-IR光谱采集位点(位点间距300纳米)。由于该纤维未经过涂层处理,即使在纳米尺度也应呈现高度均一性,相似的光谱曲线印证了该特性。红色棉花FTIR参考光谱(网络获取)与PiF-IR光谱的多处峰位高度吻合。下文分析讨论的所有纤维均采用相同制备方式,并以300纳米间距采集六组光谱。

图2呈现了涂覆3M防护涂层的单根棉针织纤维(A1)的六组PiF-IR光谱。与未涂层纤维(图1)不同,这些光谱存在显著差异——尤其因涂层厚度不均导致的峰强变化。插页中清晰展示两组光谱进行对比,突显涂层厚度不均的影响效应。

为深入理解图2光谱特征,我们在图3中将涂层与未涂层纤维的平均光谱与FTIR参考光谱进行对比。可见涂层纤维在1237 cm⁻¹处呈现最强峰,而裸棉纤维的最强峰位于1030 cm⁻¹和1056 cm⁻¹。观察图2插页中的两组光谱,可见橙色与蓝色光谱在这些波数处呈现相反的强度特征:橙色光谱(蓝色光谱)在1237 cm⁻¹处峰强较高(较低),而在1030 cm⁻¹和1056 cm⁻¹处峰强较低(较高)。这是由于PiFM作为表面敏感技术,其信号强度会因任何介入层(无论多薄)而快速衰减。因此,橙色光谱采集位点被3M防护涂层薄层覆盖,而蓝色光谱采集位点很可能直接暴露(此种情况下,蓝色光谱中观察到的防护涂层红外特征信号可能来自邻近区域,因为PiFM的信号采集范围约为10纳米)。另一种可能是该位点存在更薄的3M防护涂层。图3中绿色虚线标识与涂层相关的PiF-IR特征峰,黑色虚线标识与棉纤维相关的特征峰。

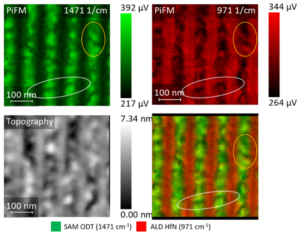

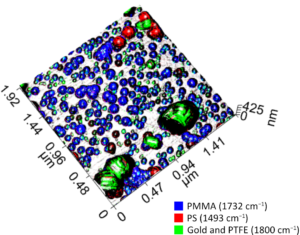

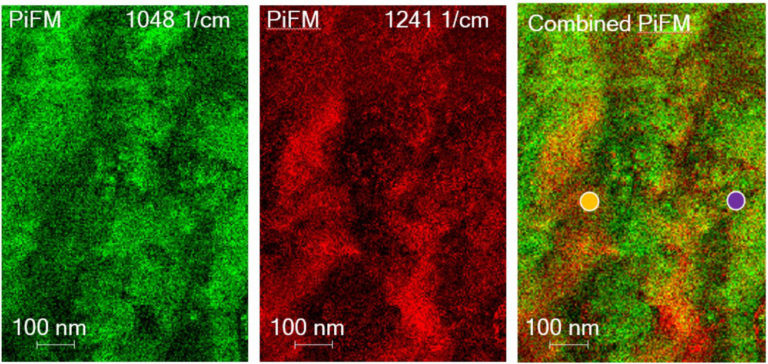

图4对比了裸棉机织纤维(B2)与涂覆3M防护涂层的棉机织纤维(B1)的光谱特征:将硅油FTIR光谱与PiF-IR光谱同步呈现,表明这些纤维曾经过硅油处理。尽管存在强烈的硅油特征峰干扰,我们仍可识别出与3M防护涂层相关的1237 cm⁻¹特征峰;同时注意到,由于棉纤维的贡献,PiF-IR光谱在1030 cm⁻¹处的相对峰强(相较于硅油在1260 cm⁻¹和1100 cm⁻¹等峰位)远高于FTIR光谱。类似于A1样本涂层不均现象(图2),图4中B1纤维的紫色与黄色光谱揭示了涂层状态的差异:首先,紫色与黄色光谱在820 cm⁻¹和1020 cm⁻¹处的硅油峰强度相似,表明两位点硅油覆盖度相近;然而与黄色光谱相比,紫色光谱在1048 cm⁻¹处(棉纤维特征峰)强度更高,而在1240 cm⁻¹处(3M涂层特征峰,对应图2中1237 cm⁻¹)强度较弱,这表明紫色光谱对应位点的3M涂层覆盖量较少。通过利用PiFM的纳米级化学成像能力,可实现3M涂层均匀性 mapping。图5展示了B1纤维在1048 cm⁻¹(绿色,棉纤维可视化)与1241 cm⁻¹(红色,3M涂层可视化)的PiFM化学成像图,同步呈现形貌图及两个特征信号增强位点的光谱,并包含融合化学成像图(绿色代表棉纤维分子,红色代表3M涂层分子)。可清晰观察到涂层未均匀覆盖棉纤维表面。

总结

综上所述,红外光诱导力显微镜(IR PiFM)能够对单根纤维碎片表面的超薄防护涂层及其化学组成进行精准分析,为法医科学领域提供了一项重要技术能力——使单根纤维碎片可作为痕量证据被有效利用。

Interested in a niche application?

Ask us, we may have already studied it.