Stay on top!

Get helpful articles and special offers once a month.

Get helpful articles and special offers once a month.

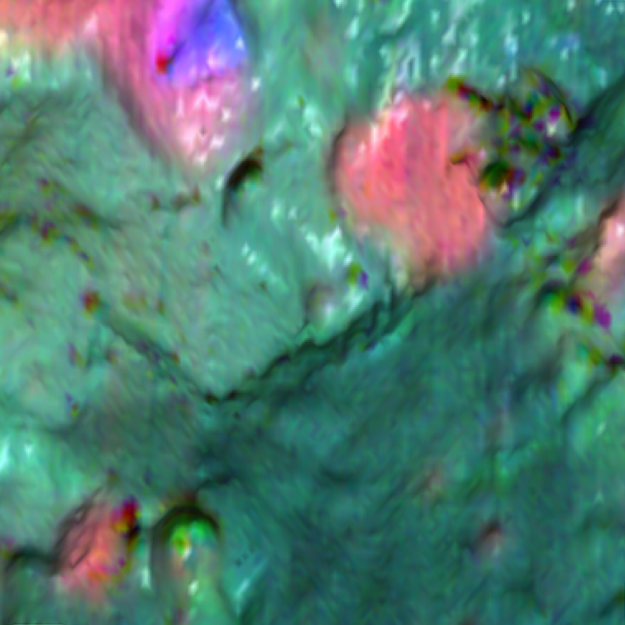

Our most advanced system with new automated features

您能辨认出这幅画作吗?仅凭一微米扫描范围我们亦无法辨识,但这些图像确实揭示了油画微区中不同化学组分的分布状况。皂化物聚集现象日益成为艺术保护与修复领域的关注焦点——尤其在15至20世纪传统油画中,当含重金属颜料与脂肪酸发生反应时便会形成皂化物。

铅及其他重金属皂化物的形成似乎是这些杰作劣化的主要原因。某些案例中,金属皂化会导致颜料层透明化:漆膜严重变形致使底层色彩或画板木纹显露。这些变形曾一度被误认为是气泡或虫卵所致,而光诱导力显微镜(PiFM)清晰证实其真正成因是金属皂化物。诸如PiFM这类纳米级显微技术已成为艺术保护领域的有效分析手段。

“自首次发现以来,铅及其他重金属皂化物已被证实是15至20世纪数百幅油画劣化的主要原因。”——引自Silvia A. Centeno, Jaclyn Catalano, Cecil Dybowski, Nicholas Zumbulyadis, Yao Yao, Anna Murphy合作研究成果《传统油画中铅皂形成与结构研究》。

皂化物实为长链脂肪酸与金属结合形成的金属羧酸盐。这些杰作中的金属皂是油画自身演化的产物:在数个世纪中,游离脂肪酸与金属离子在颜料层深处结合形成。有时金属皂会穿透颜料层,呈现微观气泡状。该过程会导致金属皂微球从画作表面突起,引发所谓”分层剥离”现象——颜料层变形、隆起并最终剥落。

阿姆斯特丹大学研究金属皂形成的物理化学家Joen Hermans博士以生动方式解释这一复杂化学过程:”我们实际上是在观察颜料干燥的慢动作过程”[1]。

所有图像采集于2017年美国化学会(ACS)秋季展会现场的实时演示(样本由华盛顿特区国家美术馆提供)。通过PiFM技术,我们能够借助红外信号解析不同组分的混合状态。需特别注意:PiFM能以卓越的空间分辨率凸显在原子力显微镜形貌图与相图中难以辨识的化学成分。

Ask us, we may have already studied it.