光诱导力显微镜(PiFM)的空间分辨率

Get the pdf download to your inbox:

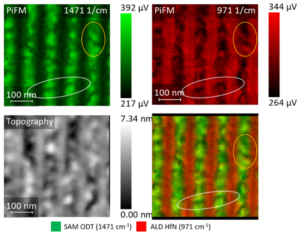

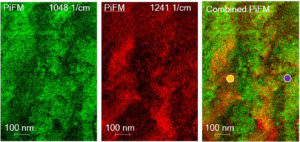

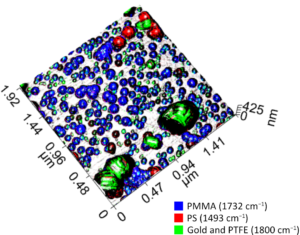

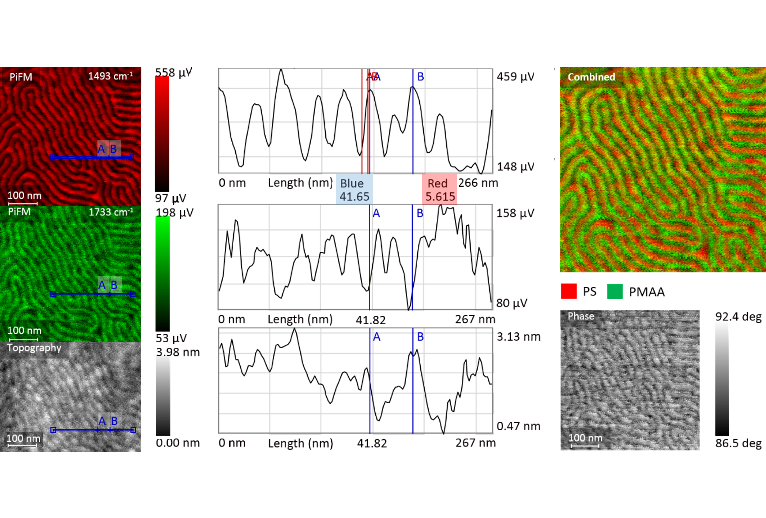

光诱导力显微镜(PiFM)具备卓越的空间分辨率。自《科学进展》论文发表以来[1],我们已将PiFM的空间分辨率提升至可清晰分辨周期约22纳米的PS-b-PMMA样品中各化学嵌段的水平。图1中聚苯乙烯(PS)与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)分子分别以红色与绿色标注。PS与PMMA的PiFM图像截面轮廓呈现预期反相关特性,实测周期约为21纳米(截面分析中测量两个完整周期)。每个宽度约11纳米的聚合物分子嵌段均被清晰成像,且10%-90%信号跃迁距离为5.6纳米——该数值被广泛认定为仪器的空间分辨率指标。

| 技术手段 | 作用体积特性 | 灵敏度 | 背景信号 |

| 光诱导力显微镜(PiFM) | 小于针尖半径;与膜厚无关 | 单分子层级 | 无竞争性背景信号 |

| 光热技术 | 大于针尖半径;随膜厚增加而增大 | 对较厚样品良好 (> ~100 nm) | 邻近材料热膨胀产生的干扰 |

| 散射式近场光学显微镜 | 与针尖半径相当;与膜厚无关 | 单分子层级 | 强远场散射信号干扰 |

原子力显微镜红外(AFM IR)仪器的空间分辨率由以下判定标准决定:(1)针尖与样品相互作用的有效体积;(2)检测技术的灵敏度;(3)决定信噪比的背景信号水平。上表演示了PiFM在这些方面与竞争技术的对比结果。可观察到,相较于其他AFM IR技术,PiFM在所有判定标准上均具备优势工作条件,这为其在空间分辨率与表面灵敏度方面的卓越性能奠定了基础。

在扫描探针显微技术中,针尖与样品相互作用的有效体积通常取决于以下参数(见图2):针尖半径tr;针尖-样品间隙间距zts;以及随zts变化的针尖-样品相互作用函数fi(zts)。这些参数与针尖形状、金属涂层产生的场增强效应及基底特性共同决定空间分辨率的下限。当fi(zts)为阶跃函数时(如光热红外技术PTIR中,针尖-样品相互作用在接触表面前始终为零),样品体积将成为空间分辨率的主要决定因素。

在PiFM技术中,光诱导吸引力决定空间分辨率,其主导函数fi(zts)遵循1/zts⁴变化规律(或1/zts²,具体取决于作用力性质[2]),因此作用力幅值随zts增大而急剧衰减。这种快速衰减的特性导致(参照图2)fi(z’ts)远小于fi(zts),从而使针尖与样品的相互作用体积保持极小(约针尖半径量级)。几何关系表明,需尽可能减小zts以保持zts与z’ts的比值最大化,该比值直接决定fi(zts)与fi(z’ts)的比率关系。为实现最小实用zts(约1纳米),系统通过反馈悬梁臂第二机械模态(弹性系数约1000 N/m,可防止突跳接触)维持AFM针尖与样品表面恒定微间距(约1纳米),同时调制激发激光频率使调制的光诱导力(PiF)驱动AFM悬梁臂第一机械模态进行测量。

PiFM采用的金属镀层针尖物理半径为20-30纳米,但实际空间分辨率可达约5纳米。这种增强的分辨率源于针尖增强场分布远小于物理针尖轮廓的特性。图2b对比了物理针尖轮廓(上)与针尖增强场分布(下);两个红色圆圈标注的不同”有效针尖半径”决定了空间分辨率[引自J. Appl. Phys. 89, 5774 (2001)]。

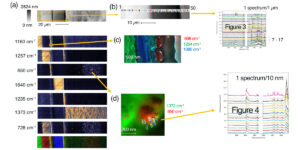

图3a展示了PiFM凭借快速衰减特性与极小针尖-样品间距实现的卓越空间分辨率,并与光热测量技术(图3b)进行对比。

在光热测量中,针尖半径对分辨率影响较小,因为在测量时间尺度内会发生热扩散效应,其影响的样品区域远大于针尖半径。因此,实际空间分辨率取决于受影响的样品体积。通常样品被沉积于高导热性基底上,一旦热前沿抵达基底,热扩散即停止传播——这使得薄膜厚度成为光热技术空间分辨率的有效估计值(前提是厚度足够(>100 nm)以产生接触式AFM可测量的膨胀效应)。图3b示意性地展示了该原理。对于能承受高场强的样品,通过将薄层样品沉积于金基底上可在针尖与基底间产生强间隙场,使光热红外技术(PTIR)实现更高空间分辨率(约20纳米)。然而,特殊基底要求可能改变样品的天然特性。综上,PiFM是目前AFM与红外联用技术中空间分辨率最高的方法。

参考文献

- D. Nowak et al., Sci. Adv. 2, e150157 (2016).

- J. Jahng et al., PNAS 116 (52), 26359 (2019)

Interested in a niche application?

Ask us, we may have already studied it.